再生可能エネルギーの増加が、日本各地の地域社会に大きな変化をもたらしています。なかでも注目されているのが、「エネルギー永続地帯」と呼ばれる、再生可能エネルギーと食料によって自給自足を実現できる自治体の存在です。

千葉大学と環境エネルギー政策研究所(ISEP)が発表した最新の報告書によれば、エネルギー永続地帯に該当する市町村は全国で234カ所と、2011年度の約5倍に増加。太陽光や風力などの再エネ導入が、地域のエネルギー自給率を押し上げ、持続可能なまちづくりの鍵となりつつあります。

この記事では、エネルギー永続地帯の定義や最新動向、自治体による先進的な取り組み、そしてその背景にある課題と展望について、データや事例を交えながらわかりやすく解説していきます。地域と再生可能エネルギーの未来に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

エネルギー永続地帯とは?再生可能エネルギーで自給自足を目指す地域

再生可能エネルギーの増加が注目されるなか、「エネルギー永続地帯」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。これは、単なる電力供給の話ではなく、地域がエネルギーと食料を自給自足できる状態を指します。

持続可能な社会の実現を目指し、全国の自治体が再エネ活用に動き出している今、この概念はますます重要性を増しています。

はじめに、エネルギー永続地帯の定義や評価基準、その背景にある自給率との関係、そしてなぜ今この言葉が注目されているのかを、初心者の方にもわかりやすく解説します。

エネルギー永続地帯の定義と評価基準

「エネルギー永続地帯」とは、再生可能エネルギーと食料の両方において、地域内の需要を100%以上まかなうことができる自治体を指します。

ここでいう再生可能エネルギー(再エネ)とは、太陽光、風力、小水力、地熱、バイオマスなど、自然の力を利用して得られる持続可能なエネルギーのことです。また、食料も地元で生産されたもので地域の消費をまかなえる状態が求められます。

千葉大学と環境エネルギー政策研究所(ISEP)が毎年発表している「永続地帯報告書」では、自治体ごとのエネルギー・食料自給率をもとに、どの地域がエネルギー永続地帯に該当するかを評価しています。

この評価には、発電量や熱供給量だけでなく、地域の民生・農林水産業で使われるエネルギー需要とのバランスも考慮されており、単なる発電量の多さではなく、地域内の需要との比率が重視されているのが特徴です。

エネルギー自給率と再エネ・食料の関係

エネルギー永続地帯の鍵となるのが「エネルギー自給率」です。これは、地域で生み出された再生可能エネルギーの量が、地域内で実際に必要とされるエネルギー量をどれだけ満たしているかを示す割合で、100%を超えると“自給自足”の状態にあると評価されます。

このとき対象となるエネルギーは、電力だけでなく、暖房や給湯などに使われる「熱エネルギー」も含まれます。さらに、エネルギー永続地帯として認定されるには、食料自給率も100%を超えていることが条件となる場合があります。たとえば、北海道や福島県の一部の自治体では、太陽光や風力による発電に加え、農業・畜産業の振興によって、両方の条件を満たすケースが増えています。

これにより、外部からのエネルギーや食料の供給に頼ることなく、地域内で持続的な生活が可能となる仕組みが実現されつつあります。

なぜエネルギー永続地帯が注目されているのか

近年、「エネルギー永続地帯」が全国的に注目を集めている背景には、複数の社会的・環境的な要因があります。

第一に、地球温暖化対策としての脱炭素社会の実現が急務となる中、再生可能エネルギーを主軸とした地域モデルが求められている点があります。第二に、エネルギー価格の高騰や国際情勢の不安定化を受け、地域がエネルギーを自給できる体制の必要性が高まっています。

さらに、過疎化や人口減少に悩む地方にとっては、再エネ事業の導入が地域経済の活性化や雇用創出にもつながる可能性を秘めています。事実、2023年度には「エネルギー永続地帯」と認定された自治体が234に増加し、2011年度比で約4.7倍に伸びたという報告もあります。

こうした現実が、多くの自治体や市民の意識を変え、エネルギー永続地帯を新たな地域モデルとして再評価する動きを加速させているのです。

再生可能エネルギーの増加がもたらした地域の変化とは

エネルギー永続地帯の拡大は、単に定義上の数値が増えたという話ではありません。再生可能エネルギーの増加が地域にもたらしている影響は、数字の裏側にある現実として、今や無視できないものとなっています。

たとえば、電力の自給率が向上することでエネルギーの地産地消が進み、外部依存のリスクが減少します。また、再エネ事業の推進は地域経済を刺激し、新たな雇用を生む可能性も秘めています。さらに、環境負荷の少ないエネルギー源が主力となることで、温室効果ガスの削減にもつながります。

続いて、こうした再生可能エネルギー導入が地域社会にもたらす具体的な変化について掘り下げていきます。

再生可能エネルギー導入による電力自給率の向上

再生可能エネルギーの導入が進むと、地域における「電力自給率」の向上が期待できます。

電力自給率とは、地域で使用される電力のうち、どれだけを地域内で発電できているかを示す指標であり、100%を超えると外部に依存せずに電力供給が可能な状態となります。

たとえば、2023年度のデータによると、電力永続地帯に該当する市町村は364に達し、全自治体の20.9%にあたるまで拡大しました。これは、太陽光発電や風力発電の導入が年々増加している結果であり、特に風力発電は前年比12.6%増と大きな伸びを見せています。

こうした再エネによる発電が地域内で消費されることで、エネルギーの地産地消が進み、災害時やエネルギー価格の高騰など、外的要因に対するリスク耐性も高まります。つまり、再エネ導入は「エネルギーの自立」に直結する重要な鍵なのです。

地域経済への好影響と雇用創出

再生可能エネルギーの増加は、単に環境対策としてだけでなく、地域経済にもポジティブな影響を与えています。太陽光や風力などの発電設備を設置・運用するには、設計、工事、保守、管理といったさまざまな人材が必要となります。

こうした需要は、地域の中小企業や建設業者に新たなビジネスチャンスを生み、雇用を創出するきっかけにもなっています。

また、再エネ導入によって生まれる利益を地域内で循環させる「地域新電力(地域電力会社)」の設立が進み、地元住民の電気料金の一部が地域の福祉や教育、インフラ整備に活用される事例も出てきました。

たとえば、北海道や九州の一部自治体では、風力発電による収益が地域活性化の財源として役立てられており、再エネが地域づくりの軸のひとつとして機能し始めています。

このように、再エネは“エネルギーの話”にとどまらず、“まちづくりの話”へと展開しているのです。

温室効果ガス削減への具体的な貢献

再生可能エネルギーの拡大は、地球規模で進む気候変動への対応にも貢献しています。特に、化石燃料を用いた火力発電に比べて、太陽光や風力、水力、地熱といった再エネは、発電時に二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスをほとんど排出しません。こうした特性により、再エネの導入は温室効果ガス排出量の削減に直結します。

2023年度のデータでは、再エネによる供給量が前年比で7.2%増となっており、これは2011年度比でおよそ4.5倍に相当します。この増加分は、化石燃料に代替する形で利用されれば、それだけ多くのCO2排出削減につながることを意味します。

地域レベルで再エネを拡大することは、自治体ごとのカーボンニュートラル目標の実現にも貢献し、さらには日本全体の温室効果ガス削減目標にも寄与する重要なアプローチといえるでしょう。持続可能な未来を目指すうえで、地域単位でのこうした取り組みがますます重要になってきています。

全国で拡大するエネルギー永続地帯と電力永続地帯の推移

再生可能エネルギーの増加が進むなか、エネルギー自給を実現する地域も年々増え続けています。注目すべきは、「エネルギー永続地帯」と「電力永続地帯」という2つの概念が、それぞれ異なる観点で地域の自立を示しているという点です。

2011年度以降、全国の自治体では太陽光発電や風力発電の導入が進み、再生可能エネルギーの供給量が着実に拡大しています。その結果、エネルギーや電力の自給率が大きく向上し、持続可能なまちづくりの具体像が見えてきました。

ここでは、2011年度から2023年度にかけての推移と最新データの読み解き方、2つの永続地帯の定義の違い、さらに都道府県別の再エネ自給率ランキングまでを、図表の背景も踏まえて詳しくご紹介します。

2011年度からの推移と最新データの読み解き

「永続地帯2024年度版報告書」によると、エネルギー永続地帯と電力永続地帯は2011年度以降、大きく数を伸ばしています。

2011年度時点では、エネルギー永続地帯は全国でわずか50市町村にすぎませんでしたが、2023年度には234市町村まで増加しました。これは約4.7倍の伸びです。一方、電力永続地帯は、2023年度には364市町村となり、全国の自治体のうち20.9%が該当しています。再生可能エネルギーの供給量も、2011年度と比較して約4.5倍に増加しており、特に風力発電の伸びが顕著です(前年比12.6%増)。

こうしたデータから、再エネ設備の導入が加速しているだけでなく、地域のエネルギー政策が実を結びつつあることが読み取れます。ただし、電力永続地帯の伸び率は近年やや鈍化しており、今後は「質」の向上、つまり熱供給や食料の自給も含めた持続可能性の確保が課題といえます。

出展:千葉大学・環境エネルギー政策研究所「永続地帯2024年度版報告書」

エネルギー永続地帯と電力永続地帯の違い

「エネルギー永続地帯」と「電力永続地帯」は似ているようで、その評価基準や対象となるエネルギーの範囲が異なります。

エネルギー永続地帯とは、地域内の再生可能エネルギーによる電力・熱供給量が、その地域で必要とされる民生部門(家庭・サービス業など)と農林水産業部門でのエネルギー需要を上回る、つまり“エネルギー自給率が100%を超える”地域を指します。

これに対して電力永続地帯は、同じく民生・農林水産業部門の「電力需要」のみを対象とし、それを再エネ電力が上回っていれば認定されます。言い換えれば、電力永続地帯は“電気だけ自給できている状態”、エネルギー永続地帯は“電気と熱の両方を自給できている状態”です。さらに、食料の自給率も100%を超えた場合、「永続地帯」として分類されることになります。

したがって、永続地帯 > エネルギー永続地帯 > 電力永続地帯という階層的な構造を理解することが大切です。

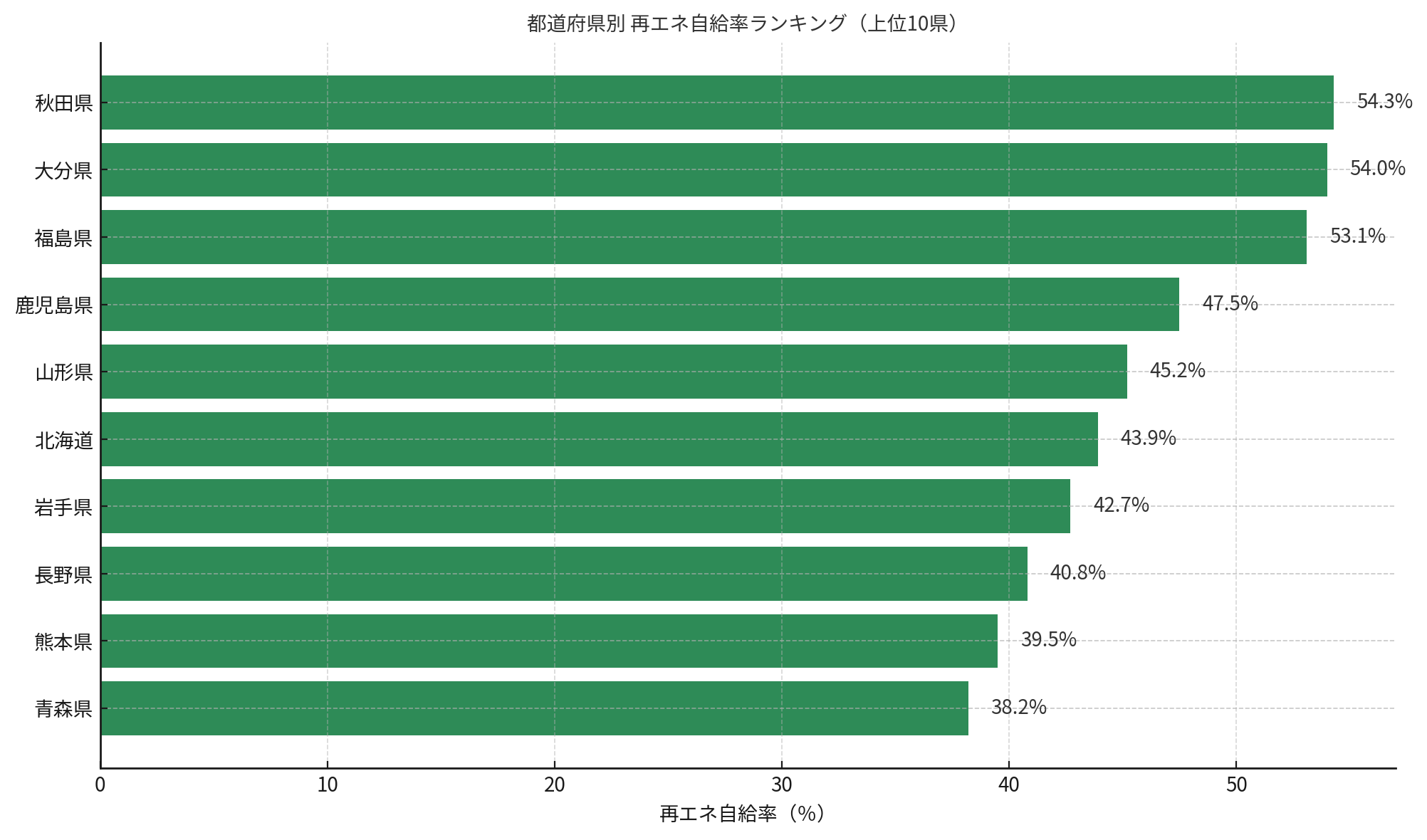

都道府県別の再エネ自給率ランキング

出典:千葉大学・環境エネルギー政策研究所「永続地帯2024年度版報告書」

エネルギー永続地帯が全国に広がるなか、都道府県別の地域エネルギー自給率にも大きな差が見られます。

2023年度の報告によれば、地域エネルギー自給率が最も高かったのは秋田県で、54.3%を記録しました。これは民生・農林水産業におけるエネルギー需要の半分以上を再生可能エネルギーでまかなっているということを意味します。2位は大分県(54.0%)、3位は福島県(53.1%)と続き、いずれも再エネの導入に積極的な自治体が上位に名を連ねています。

これらの県では風力発電やバイオマス、小水力発電など、多様な再エネ源を組み合わせる「ミックス型」のエネルギー政策が功を奏していると考えられます。一方、都市部では再エネ導入の余地が限られていることや、エネルギー需要が高いため、自給率は比較的低い傾向があります。

このランキングからは、地理的条件や自治体の政策姿勢が、再エネ自給率に大きな影響を与えていることが見て取れます。

再生可能エネルギー導入を後押しする自治体の取り組み事例

再生可能エネルギーの導入を進めるうえで欠かせないのが、自治体の果たす役割です。エネルギー永続地帯や電力永続地帯として評価される地域の多くでは、行政が主体的に再エネ推進に取り組み、地域の資源や住民の力をうまく活かした政策が実施されています。

全国には、地理的な条件を活かして再エネ設備を導入した事例や、地域主導でエネルギー会社を立ち上げた自治体、そして国の制度や補助金を活用しながら市民の参加を促進した先進事例が数多く存在します。

続いて、特に注目すべき北海道・福島県などの取り組みを紹介しつつ、地域主導のエネルギー政策や、それを支える制度と市民参加の工夫について詳しく見ていきます。

北海道・福島県などの先進事例

再生可能エネルギー導入の先進地域として知られるのが、北海道と福島県です。

北海道では、広大な土地と豊かな自然条件を活かして風力発電やバイオマス発電が盛んに導入されてきました。特に稚内市や苫前町では、大規模な風力発電施設が稼働し、地域の電力自給率を大きく押し上げる原動力となっています。

一方、福島県は2011年の原発事故以降、再エネ先進県としての道を歩み始め、「2040年までに再生可能エネルギー100%を目指す」という目標を掲げています。実際に、会津若松市や飯舘村などでは、太陽光やバイオマス、小水力などを組み合わせた地域エネルギーの導入が進み、エネルギー永続地帯として認定される自治体も増えています。

これらの事例は、地理的な資源と政策的な意志が合致したとき、地域のエネルギー構造が根本から変わる可能性を示しています。

地域主導型のエネルギー政策とは

地域主導型のエネルギー政策とは、自治体や地域住民が主体となってエネルギーの生産・管理・利用を行う取り組みのことを指します。

従来のエネルギー供給は、大規模な電力会社による中央集約型が主流でしたが、地域主導型では「地産地消」や「分散型エネルギーシステム」の考え方が重視されます。

具体的には、自治体が主導して地域電力会社(いわゆる“地域新電力”)を設立したり、再エネ設備の導入計画を地域と協働で策定したりする取り組みが挙げられます。長野県飯田市や岡山県真庭市などはその好例で、市民参加型のエネルギー計画を策定し、実際に再エネによる発電と地元消費を結びつけています。

こうした政策は、地域内の経済循環を生み出すだけでなく、エネルギーに対する住民の意識改革にもつながります。地域の未来を自ら選び取る姿勢が、持続可能なエネルギー社会の基盤を築いているのです。

成功に導いた支援制度と住民参加の工夫

再生可能エネルギー導入を成功に導いた背景には、国の支援制度と、それを活用する自治体の工夫が密接に関係しています。たとえば、固定価格買取制度(FIT)や新たなフィード・イン・プレミアム制度(FIP)は、再エネ導入において経済的なリスクを軽減し、導入の後押しとなっています。これらの制度を上手く活用した自治体では、住民や地元企業との連携によって、地域全体を巻き込んだエネルギー計画が展開されています。

また、説明会やワークショップ、再エネ体験イベントなどを通じて、住民の理解を深める取り組みも見られます。山形県飯豊町では、小学校と連携して再エネ学習を行い、次世代に向けたエネルギー教育を進めています。

このように、制度の活用だけでなく、住民が自分ごととして再エネに関わる仕掛けが重要です。成功のカギは、技術よりも「人」の力にあるのかもしれません。

エネルギー永続地帯の拡大に立ちはだかる課題とは

全国でエネルギー永続地帯が増加し、再生可能エネルギーの導入が進んでいる今、それを喜ぶだけではいけません。実は、この広がりの裏側には、いくつもの課題が存在しています。たとえば、再エネ導入の多くは国の制度に大きく依存しており、自立的な仕組みづくりが追いついていない現実もあります。

また、電力に比べて再エネによる熱の供給は思うように進んでおらず、地域エネルギーのバランスに偏りが生じています。さらには、導入した設備の維持や管理、技術の継承といった地味ながらも重要な基盤づくりにも課題が残っています。

ここでは、エネルギー永続地帯の拡大が今後さらに進んでいくために乗り越えなければならない、具体的な課題とその背景について掘り下げていきます。

FIT制度への依存とその限界

再生可能エネルギーの普及を大きく後押ししてきたのが、2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)です。これは、再エネで発電した電力を一定期間、固定価格で電力会社が買い取ることを国が義務づける制度であり、導入初期の投資リスクを大幅に軽減する仕組みとして注目を集めました。しかしこの制度は、地域の再エネ導入が「国の支援ありき」で進められてきたという側面を持っています。

近年、FITの買取価格は段階的に下がり、制度自体の見直しも進んでいます。その結果、経済的に成り立たなくなった事業や、計画途中で頓挫したプロジェクトも少なくありません。また、FITによって生まれた収益の多くが地域外の投資家に流れてしまい、地域内に十分な経済効果が還元されないという問題も指摘されています。

今後は、FITに頼らず、地域の自律的な再エネ事業運営が可能となる、新たな仕組みづくりが求められています。

参考:経済産業省「買取価格・期間等(2025年度以降)/ FIT・FIP制度」

再エネ熱の伸び悩みと原因

再生可能エネルギーというと太陽光や風力などの「電力」が注目されがちですが、実際のエネルギー消費において「熱エネルギー」の占める割合は決して小さくありません。たとえば、暖房・給湯・調理といった日常生活で使用される熱の多くは、都市ガスや灯油などの化石燃料に依存しています。

「再エネ熱」とは、太陽熱、バイオマス熱、地中熱など、再生可能な資源を活用して得られる熱エネルギーのことですが、2023年度のデータでは再エネ熱供給量は前年比わずか1.4%増にとどまり、電力部門の伸びに比べて大きく見劣りします。

導入が進まない背景には、設備コストの高さや、運用の手間、導入効果が目に見えにくいといった理由があります。さらに、国や自治体による支援が電力中心に偏っているため、熱部門への取り組みが後回しになりやすい構造的課題も存在します。真の意味でのエネルギー自給には、熱エネルギーの活用強化が欠かせないと言えるでしょう。

設備導入後の維持・管理体制の整備不足

再生可能エネルギー設備の導入は、スタート地点に過ぎません。その後、長期にわたり安定して稼働させるためには、適切な維持管理体制が不可欠です。

ところが、実際の現場では、導入後のメンテナンスが不十分で発電効率が低下してしまったり、故障を放置して使われなくなってしまうケースも散見されます。特に小規模な自治体では、技術スタッフや予算の確保が難しく、外部委託による対応に頼らざるを得ないことも多くあります。

また、設備メーカーが撤退した場合の対応や、設置後10年、20年といった長期スパンでの更新計画が立てられていないといった課題も浮き彫りになっています。エネルギー永続地帯としての安定した運用を維持するには、導入後のライフサイクル全体を見据えた戦略的な管理体制づくりが不可欠です。

設備を「導入すること」から、「地域の資産として育てること」への意識の転換が、これからの課題解決の鍵を握っています。

再生可能エネルギーの今後と地域社会への影響

エネルギー永続地帯の広がりとともに、再生可能エネルギーは地域社会にとって単なる「電源」以上の存在になりつつあります。

導入・拡大が進むなかで、次に問われるのは「どう持続的に運用するか」、そして「地域の発展とどう結びつけるか」です。再エネ導入が一巡した今、新たな制度や技術、そして人の力が、次の段階への鍵を握っています。

最後に、固定価格買取制度(FIT)からの移行が進むFIP制度の活用や、今後の普及に不可欠な人材育成と技術確保の課題、さらに再エネを核とした地域経済の再構築と地方創生の可能性について、展望を交えて考察していきます。

FIP制度など新たな仕組みの活用

再生可能エネルギー導入を支えてきたFIT制度が転換期を迎えるなか、新たに注目されているのが「FIP制度(フィード・イン・プレミアム)」です。

FIP制度とは、市場価格にプレミアム(上乗せ額)を加えて再エネ電力の売電収益を支える仕組みで、従来のように固定価格で全量買い取るのではなく、発電事業者が電力市場で電気を販売することを前提としています。

これにより、再エネが電力市場の中で競争力を持ち、自立的に成り立つビジネスとして進化していくことが期待されます。ただし、FIP制度には市場価格の変動リスクが伴うため、発電予測や需給調整の精度が求められ、事業者側にも一定の知見と運用体制が必要になります。

自治体や地域電力会社がこの制度をうまく活用することで、地域エネルギー事業の自立化と経済的持続性を両立させる新たな道が開かれる可能性があります。

再エネ普及に必要な人材と技術の確保

再生可能エネルギーの導入拡大にともない、これからますます重要になるのが「人」と「技術」の確保です。

太陽光発電の設置工事や風力発電の保守点検、バイオマス設備の管理運用といった現場作業には、専門的な知識と経験を持つ技術者が必要です。しかし、現在のところ地方ではその担い手が不足しており、技術者の高齢化や後継者不足が大きな課題となっています。

また、再エネを活用するためには発電だけでなく、電力需給の調整や蓄電、分散型システムの設計といった高度な技術が欠かせません。これらを地域で内製化するためには、地元の学校や高等教育機関と連携した人材育成、技術研修、さらにはOJTの機会提供など、長期的な戦略が必要です。

再エネ導入の成功は、制度や資金だけでなく、「運用できる人材」が地域に根づくことにかかっているのです。

エネルギー地産地消による地方創生への展望

再生可能エネルギーの今後を語るうえで欠かせない視点が、「エネルギーの地産地消」を基盤とした地方創生です。

「地産地消」とは、本来は農産物などで使われる言葉ですが、エネルギーの分野でも、地域で発電された電力や熱を地域内で消費する仕組みを指します。この仕組みを確立することで、地域経済にお金が循環し、外部への依存度が下がり、災害など有事の際のエネルギーリスクも軽減されます。

さらに、再エネによって得られた利益を地元の教育や福祉、インフラ整備に還元することで、地域の持続的な発展にもつながります。たとえば、地域電力会社の収益を活用して小中学校に太陽光パネルを設置したり、公共施設の光熱費を削減するなど、実際の成果が各地で生まれ始めています。

エネルギーを単なるインフラとしてではなく、「地域の資産」として捉え直すことが、これからの地方再生の鍵になるでしょう。

まとめ

エネルギー永続地帯という言葉には、地域が自らの手でエネルギーと食料をまかない、持続可能な暮らしを築いていくという強い意志が込められています。

全国ではすでに234の自治体がエネルギー永続地帯に、364の自治体が電力永続地帯に認定されており、再生可能エネルギーの増加が現実の成果となって現れ始めています。とりわけ風力発電や太陽光発電の導入は、地域の電力自給率を押し上げると同時に、新たな雇用や経済循環を生み出しています。

一方で、FIT制度への依存、再エネ熱の普及の遅れ、設備の維持管理体制の不備といった課題も依然として残っており、持続的な拡大のためには次のステップが必要です。FIP制度のような新たな仕組みの活用、人材育成と技術継承、そしてエネルギーの地産地消による地域経済の再構築が、今後の鍵を握ります。

再生可能エネルギーは単なるエネルギー源ではなく、地域の未来を支える「資源」であり「希望」です。エネルギー永続地帯の取り組みを一過性のブームで終わらせず、全国に広げていくことが、持続可能で強靭な日本社会の実現に直結します。エネルギーと地域の関係を見直す今こそ、一人ひとりがその可能性に目を向ける時ではないでしょうか。