AIの進化が加速する今、データセンターの電力需要はかつてないほど高まりを見せています。そこで注目されているのが、再生可能エネルギーによる電力供給です。

国連のグテレス事務総長は「2030年までにすべてのデータセンターを再エネで稼働させるべきだ」と訴え、太陽光発電は化石燃料に比べて41%、洋上風力は53%も安くなっているというデータも示されました。しかし、理想の実現には送電網の整備や冷却システムの持続可能性など、乗り越えるべき課題も多くあります。

この記事では、データセンターの再エネ化がなぜ必要とされているのか、その背景や課題、今後企業や政府が取るべきアクションまでをわかりやすく解説します。

再生可能エネルギーがAI時代に注目される理由

かつては、環境意識の高い一部の取り組みとして語られていた再生可能エネルギーが、今や世界の持続可能な未来を支える中核となっています。とくにAI(人工知能)技術が急速に普及する現代において、膨大な電力を必要とするデータセンターの存在がその背景にあります。

電力供給のあり方は、単なるコストや効率の話ではなく、地球環境全体に影響を及ぼす喫緊の課題です。国連のグテレス事務総長が「2030年までにすべてのデータセンターを再生可能エネルギーで稼働させるべきだ」と呼びかけたのは、まさにその危機感の表れです。

再生可能エネルギーがなぜ今、これほど注目されているのか。その背景と理由をここから詳しくひも解いていきます。

AI普及により電力需要が爆発的に増加している背景

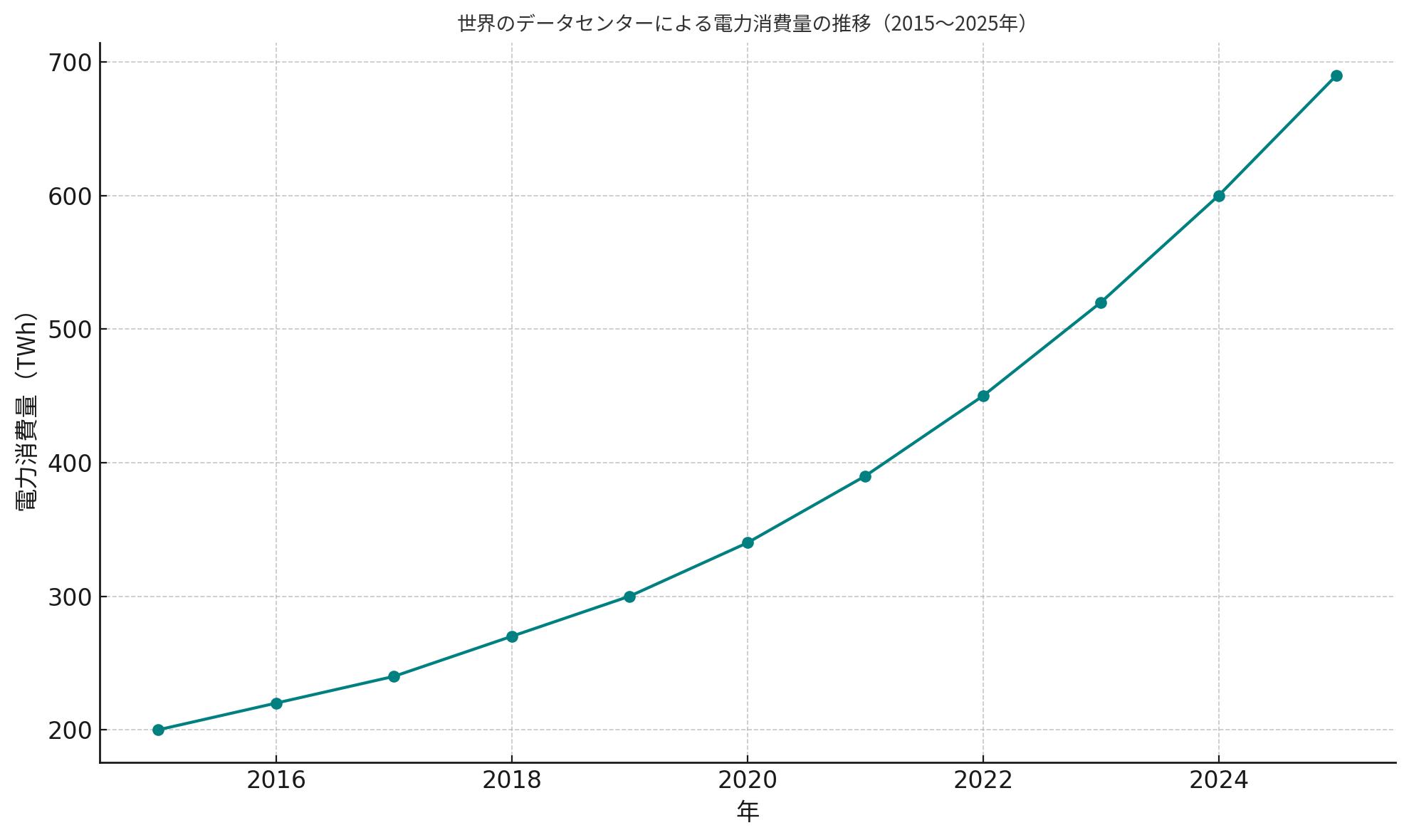

近年のAI(人工知能)技術の急速な進化は、私たちの生活や産業構造に大きな変革をもたらしています。生成AIや機械学習といった高度な計算処理を支えるには、膨大な演算能力が必要です。

その演算処理の多くは、クラウドを介したデータセンターで行われており、そこでは24時間休むことなく巨大なサーバーが稼働しています。これにより、データセンターの電力消費は世界的に急増しています。

米国や中国などのIT大国では、電力供給の逼迫から石炭やガスといった化石燃料由来の発電に頼るケースも見られ、環境への悪影響が懸念されています。今後さらにAIが社会に浸透していくなかで、この電力需要の増加は一時的なものではなく、構造的かつ長期的な課題といえるでしょう。

そのため、持続可能で安定した電力供給を実現する再生可能エネルギーの活用が、避けて通れない選択肢となっているのです。

再生可能エネルギーの拡大と気候変動対策の関係

再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、自然界に常に存在し、枯渇しないエネルギー資源を活用した発電方式を指します。

これらのエネルギー源は、発電の過程で二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスをほとんど排出しないため、気候変動対策の柱として位置づけられています。とくにパリ協定以降、世界各国は脱炭素に向けた取り組みを強化しており、再生可能エネルギーの導入目標を掲げる国や企業が増加しています。

グテレス国連事務総長が「化石燃料は終わりに近づいており、クリーンエネルギーの時代が夜明けを迎えている」と述べたように、再生可能エネルギーは単なる環境保護の手段ではなく、国際的な経済政策や安全保障とも密接に関係しています。

温暖化が引き起こす異常気象や災害リスクを抑えるためにも、エネルギー転換は今この瞬間にも加速が求められているのです。

IT業界における脱炭素への意識の高まり

これまで環境問題への取り組みといえば、製造業やエネルギー業界が中心でしたが、近年ではIT業界でも脱炭素への意識が高まっています。理由の一つは、IT企業が運営するデータセンターの電力使用量が極めて大きく、業界全体としての環境負荷が無視できなくなっているためです。

GoogleやMicrosoft、Amazonなどの大手企業はすでに100%再生可能エネルギーでの運営を目標に掲げており、実際に大規模な太陽光発電設備や風力発電との契約(PPA:電力購入契約)を進めています。

PPAとは、発電事業者と需要家が長期的に電力供給契約を結ぶ仕組みで、再エネの安定供給を支える重要な手段です。こうした動きは単に企業のブランディングに留まらず、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価や株主価値にも影響する要素として注目されています。

IT業界の持続可能な成長には、脱炭素と再エネ導入の両立が不可欠であり、それが業界全体の競争力にも直結する時代が到来しているのです。

データセンターの電力需要と化石燃料依存の現状

再生可能エネルギーが注目される背景には、AI技術の進展とそれを支えるデータセンターの存在があります。表向きには「クラウド」という便利な言葉で語られますが、実際には世界各地に巨大なデータセンターが稼働しており、膨大な電力を消費しています。

その電力の多くがいまだに化石燃料由来であるという現実は、地球規模の環境課題と深く結びついています。国連が2030年までにデータセンターを全面的に再生可能エネルギーで運用するよう求めているのは、この流れを抜本的に変えるためです。

ここでは、データセンターが抱える電力消費の規模、電力供給源の内訳、そして世界主要国における化石燃料依存の現状について、具体的に見ていきましょう。

データセンターはどれほど電力を消費しているのか

データセンターは、インターネットやクラウドサービスの背後で常時稼働しており、その存在は私たちの生活に不可欠となっています。

動画配信、SNS、オンライン会議、AIによる情報処理など、日常的なサービスの多くがデータセンターを通じて運用されています。その裏で消費されている電力量は年々増加しており、国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、世界全体の電力使用量の約2〜3%をデータセンターが占めているとされています。

さらに、生成AIの普及により、高性能なGPU(画像処理装置)を大量に搭載したサーバーが求められるようになり、電力負荷は加速度的に高まっています。特に冷却システムの稼働にも大量の電力が必要となるため、単なるデジタルインフラではなく、「巨大なエネルギー消費施設」としての一面が強まっているのが実情です。

現在の電力供給源と再エネ比率の実情

| 国・地域 | 再エネ比率 | 化石燃料比率 | 原子力比率 | 特徴まとめ |

|---|---|---|---|---|

| 日本 | 22% | 74% | 4% | 化石燃料依存が非常に高く、原子力は最小レベル。再エネは徐々に増加中。 |

| アメリカ | 20% | 60% | 20% | バランス型だが、再エネはまだ低め。原子力の活用が比較的大きい。 |

| EU | 37% | 40% | 23% | 再エネと原子力の比率が高く、化石燃料依存が最も低い。 |

| 中国 | 29% | 68% | 3% | 再エネが比較的進んでいるが、依然として化石燃料中心。原子力は最小限。 |

世界中のデータセンターが使用する電力は、残念ながらまだ多くの国で化石燃料に依存しています。石炭、天然ガス、石油といった燃料を用いた火力発電は、即応性と安定性の観点から今も広く利用されているのが現状です。一方で、再生可能エネルギーの導入も進んではいるものの、国や地域によってその割合には大きな差があります。

例えば、北欧諸国では水力や風力による再エネ比率が高く、データセンターの運用も比較的クリーンな電源で賄われています。しかし、世界全体で見ると再エネの比率は依然として限定的であり、IEAの統計によれば、2023年時点での世界平均はおおよそ30%前後にとどまっています。つまり、残りの大半は依然として化石燃料に支えられているというわけです。

このままでは、再エネだけで今後の需要を賄うことは困難であり、電源構成の見直しが急務となっています。

米国や中国で進むガス・石炭依存の強化傾向

世界最大級のデータセンターを多数抱える米国と中国は、AI開発競争の中心地でもあり、それに伴って電力消費も急激に伸びています。

こうした状況を背景に、両国では電力供給の安定性を優先する動きが強まっており、再エネだけでは不十分との判断から、ガスや石炭による発電の強化が進んでいます。

特に米国では、トランプ大統領が復帰したことで、パリ協定からの離脱や環境規制の緩和といった政策が再び強化される可能性があり、実際に石炭火力の新設や再稼働の動きも見られます。

また、中国でもAI関連インフラの拡充が急務となるなか、大規模な火力発電所の建設が続いており、地域によっては再エネ供給が追いつかない現状もあります。

こうした方針は、気候変動対策の観点からは大きな後退と見なされており、国連が警鐘を鳴らすのも無理はありません。AIの発展が気候変動を悪化させないためには、化石燃料依存からの脱却が世界共通の課題として浮かび上がっています。

国連が訴える2030年までの再エネ化目標とは

AIの進化とともに電力需要が高まる今、再生可能エネルギーへの移行はもはや選択肢ではなく、世界全体が取り組むべき必須課題となっています。

国連のグテレス事務総長は、データセンターなどの大規模インフラに対し「2030年までにすべて再生可能エネルギーで稼働させるべきだ」と明言しました。これは単なる理想論ではなく、気候変動の抑制と国際的な約束を果たすための現実的な要請です。

続いては、グテレス氏の発言の背景や、その意図、そしてパリ協定との関連性を整理しながら、なぜ2030年という期限が設定されたのかを読み解いていきます。

グテレス国連事務総長の発言内容とその意図

2025年7月、国連本部で行われた記者会見において、グテレス事務総長は再び世界に対して強いメッセージを発信しました。

彼は「化石燃料は終わりに近づいており、クリーンエネルギーの時代が夜明けを迎えている」と語り、再生可能エネルギーへの迅速な転換を国際社会に求めました。その中でも特に注目されたのが、「2030年までにすべてのデータセンターを再生可能エネルギーで稼働させるべきだ」という呼びかけです。

これは単なる理想ではなく、AIによって増大する電力需要が化石燃料に依存すれば、気候変動の進行を一層加速させるという懸念に基づくものでした。

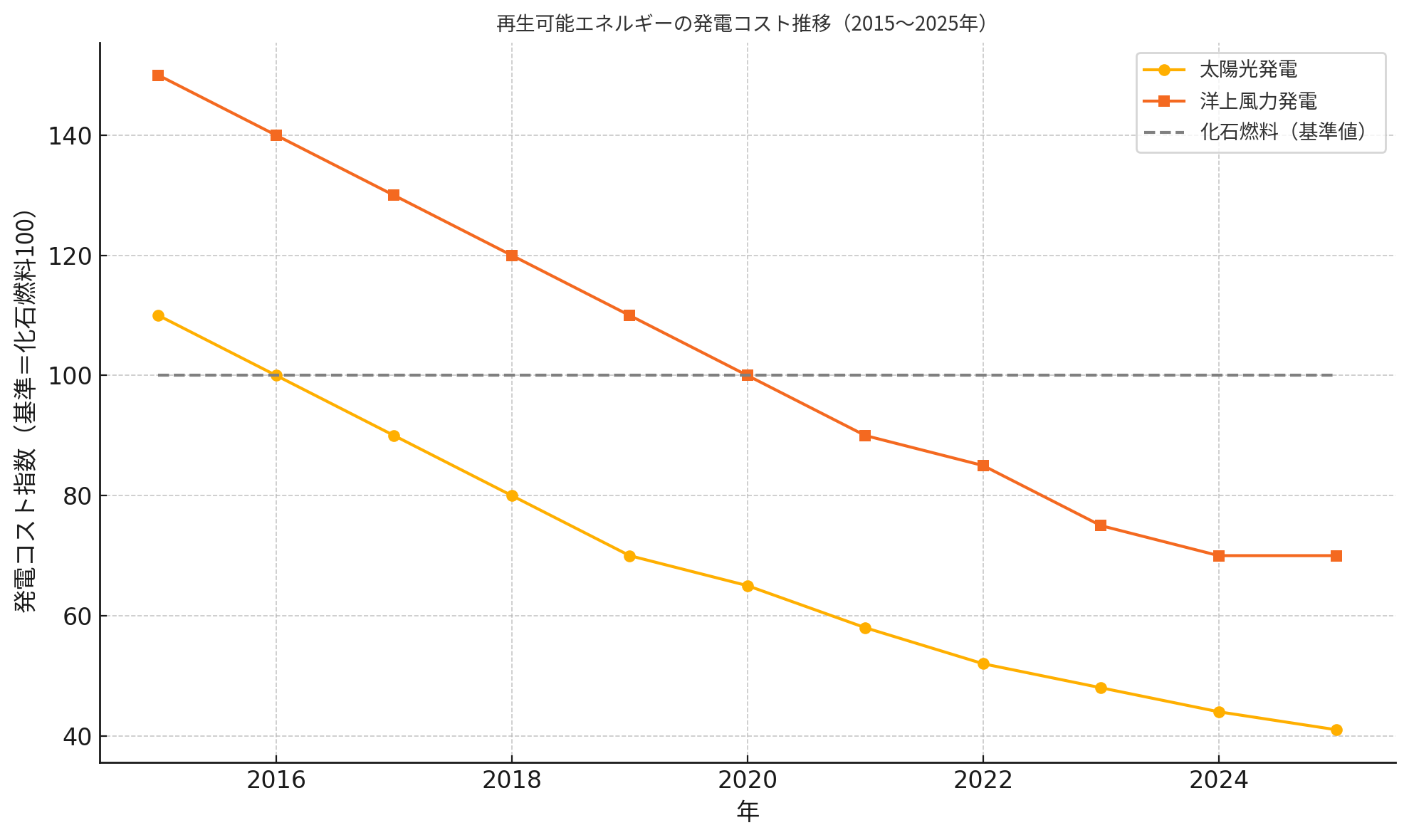

演説では、太陽光発電が化石燃料より41%、洋上風力が53%安くなっているというデータも紹介され、再エネの経済的合理性も強調されました。

グテレス氏の発言は、政治的な声明というよりも、科学的知見と経済的実利の両面から導き出された具体的な「アクションプラン」としての意味合いを持っています。

パリ協定と整合する再エネ移行の重要性

再生可能エネルギーへの移行を求める国連の動きは、2015年に採択された「パリ協定」と密接に結びついています。

パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2度未満、可能であれば1.5度未満に抑えることが目標とされています。

そのためには、2050年までに世界全体で温室効果ガスの実質排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」の実現が不可欠です。しかし、その第一段階として重要なのが、2030年までに各国が明確な温室効果ガス削減目標を掲げ、具体的な行動に移すことです。

グテレス氏が「今年9月までに新たな国家気候変動対策の計画を策定すべき」と各国に呼びかけたのは、この期限を見据えたものです。再エネ移行は、この国際的枠組みにおいて最も直接的かつ効果的な手段であり、特に電力消費量の大きい分野──その代表格であるデータセンターでの実行が強く求められているのです。

データセンターに求められる「100%再エネ」への転換

AIやクラウドサービスの普及によって拡大を続けるデータセンターは、もはや社会インフラの一部といっても過言ではありません。しかし、その成長とともに懸念されているのが電力消費量の急増です。

グテレス事務総長が「2030年までにすべてのデータセンターを100%再エネで稼働させるように」と求めた背景には、こうした現状への危機感があります。とくに問題視されているのは、データセンターの電力の多くが石炭や天然ガスといった化石燃料に依存している点です。

AIの進化により演算処理が高度化すればするほど、必要な電力量も増大します。つまり、電源構成がこのままでは、CO2排出量も比例して増えていくという構図です。

再エネ導入には、立地の制約や送電網の整備などハードルもありますが、企業としての責任や国際的な信用にも関わるテーマとなりつつあります。すでに一部のグローバル企業では、PPA(電力購入契約)を活用した再エネ調達が進んでおり、100%再エネ運用を実現する流れが現実味を帯びてきています。

再生可能エネルギーのコスト競争力と脱炭素の転換点

「環境にやさしいが高い」と思われがちだった再生可能エネルギーですが、今やその印象は大きく変わりつつあります。太陽光や風力などの発電コストはこの10年で急速に下がり、ついに化石燃料を下回る水準にまで達しました。

国連のグテレス事務総長が「化石燃料は終わりに近づいている」と述べた背景には、こうした経済的な現実があります。再エネは、もはや環境意識の高い一部の選択肢ではなく、コスト面でも有利な「主流のエネルギー源」へと移行しているのです。

この章では、再エネの価格低下に関する具体的なデータや、化石燃料とのコスト比較を通じて見えてくる経済合理性、そして今が“エネルギー転換の転換点である理由を解説します。

太陽光発電は41%安く、洋上風力は53%安くなった事実

2025年7月に国連が発表した報告書では、太陽光発電が過去数年で41%もコストダウンし、洋上風力発電にいたっては53%も安くなったという衝撃的なデータが紹介されました。

これは、再生可能エネルギーが技術革新や規模の経済(スケールメリット)により急速に普及し、その過程で大幅なコスト削減が実現された結果です。

太陽光パネルの大量生産や施工技術の標準化、風力発電タービンの効率向上など、複数の要因が相まって再エネの価格は大きく下がりました。従来は設備費が高く導入に慎重だった企業や自治体も、近年では投資効果が見込める「割に合う選択肢」として再エネを積極的に導入し始めています。

この事実は、単に環境意識の問題ではなく、コストパフォーマンスに基づく合理的な判断がなされる段階に来ていることを示しています。

化石燃料と再エネのコスト比較から見える経済合理性

これまで長らく、世界のエネルギー供給を担ってきた化石燃料は、確かに即応性や安定性に優れているという側面があります。しかし、価格の変動幅が大きく、供給国の政治情勢や国際的な紛争、為替の影響を受けやすいという弱点も抱えています。

一方、再生可能エネルギーは自然由来であるため、発電そのものに燃料コストがかからず、長期的には運用コストを安定的に抑えられるという利点があります。たとえば、PPA(電力購入契約)などを活用すれば、一定期間にわたって電力価格を固定でき、事業者にとってはコストの見通しを立てやすくなります。

また、再エネ設備の耐用年数は一般的に20年〜30年程度と長く、一度設置すれば長期的に低コストで電力を確保できるのも大きな魅力です。

このようなコスト構造の違いを踏まえると、再エネは「高い電気」ではなく、「安定して安い電気」へと進化していると言えるでしょう。

「転換点」としての今:再エネが選ばれる構造的理由

現在のエネルギー市場は、単なる価格競争の時代を超えて、構造的な転換期にあります。

気候変動対策としての必要性はもちろん、各国の政策支援や補助制度の充実、企業のESG対応、さらにはサプライチェーン全体における脱炭素の要請など、さまざまな圧力が再生可能エネルギーへの移行を後押ししています。

企業にとっては、再エネの導入が「環境への貢献」だけでなく、「ブランド価値の向上」や「投資家からの評価向上」にも直結する時代です。また、消費者自身が再エネで賄われたサービスを選好する傾向も強まりつつあり、市場全体の価値観が変わってきていることが分かります。

これらの動きは一時的なブームではなく、社会構造そのものの変化です。まさに今が、再生可能エネルギーが“補助的な存在”から“中核的な電源”へと移行する転換点にあるといえるでしょう。

参照:安藤証券「再生可能エネルギーの切り札になるか?期待される『洋上風力発電』」

データセンター再エネ化に立ちはだかる課題と解決策

国連が提唱する「2030年までにデータセンターの再エネ化を完了させる」という目標は、明確な指針である一方で、実現には多くの現実的な壁が立ちはだかっています。

たとえ再生可能エネルギーが価格や環境面で優れていても、それを安定的に供給するためのインフラが整っていなければ、運用は困難です。

特に問題となるのが、送電網や立地の制約、水資源の確保、そして発電設備の導入方法といった点です。

ここでは、再エネ化の理想と現実の間にある課題を明らかにし、それに対する具体的な解決策についても考察していきます。

送電網の整備と立地制約の克服方法

再生可能エネルギーを利用するうえで、最も基本的かつ深刻な課題のひとつが「送電インフラ」の未整備です。

太陽光や風力といった再エネは、発電に適した場所(例:郊外や山間部、海岸線など)に設置されることが多く、電力を消費する都市部やデータセンターからは距離があるケースがほとんどです。

このため、発電された電気を効率よく届けるためには、高性能な送電網の整備が必要不可欠です。しかし、送電網の新設や強化には莫大なコストと時間がかかり、許認可手続きも複雑で進捗が遅れがちです。

また、データセンター自体の立地も、地価や通信環境、災害リスクなど複数の要素で決まるため、再エネ発電所の近隣に建設するのが難しい場合もあります。

これに対して、送電ロスを抑えるための蓄電池併設や、再エネ電力をあらかじめ確保できる「バーチャルPPA(仮想電力購入契約)」の活用が、現実的な選択肢として注目を集めています。

冷却に必要な水資源の持続可能性

データセンターの運用において見落とされがちなのが、冷却設備による水資源の大量使用です。

サーバーは常に稼働しており、その発熱量は非常に高いため、冷却のために莫大な量の水を消費します。特に空冷ではなく水冷システムを導入している施設では、その使用量は地域の水資源に大きな負荷を与える場合があります。こうした状況は、乾燥地帯や水不足が深刻な地域では持続可能性の観点から大きな課題となっています。

さらに、再エネ電力であっても、水の使用によって別の環境負荷を生むようでは本末転倒です。そのため、持続可能な水管理の考え方が重要視されており、雨水の再利用、地下水の循環利用、海水の冷却利用など、環境への影響を最小限に抑える技術や仕組みが導入されつつあります。

今後は、再エネによる電力供給だけでなく、冷却システム全体の脱炭素・持続可能性も含めた包括的な設計が求められる時代になっていくでしょう。

オンサイト型・オフサイト型再エネ導入の選択肢

| 導入形態 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| オンサイト型 | 敷地内に太陽光・風力設備などを設置 | ・送電ロスなし・即時利用可能・自家消費に最適 | 設置スペースが必要 発電量に限界あり |

工場・商業施設・店舗など 空き屋根や敷地がある施設 |

| オフサイト型 | 敷地外の発電所から購入(例:PPA契約) | ・大規模導入が可能 ・地理的制約が少ない |

・送電ロスあり ・契約が複雑になりやすい |

・都市部のオフィスや商業施設 ・設置スペースがない企業 |

データセンターに再生可能エネルギーを導入する方法には、大きく分けて「オンサイト型」と「オフサイト型」の2つがあります。

オンサイト型とは、施設の敷地内や隣接地に太陽光パネルや風力タービンなどの発電設備を設置し、発電した電力を直接利用する方式です。この方法は、送電ロスが少なく、自社所有であるため管理がしやすいというメリットがありますが、大規模な電力を賄うには敷地面積や日照・風況といった自然条件が大きく関係します。

一方、オフサイト型は、離れた場所にある再エネ発電所と契約を結び、そこから電力供給を受ける方式で、PPA(電力購入契約)などが代表例です。導入規模が大きく、都市部のデータセンターなど敷地の限られた施設にも適応しやすいのが特徴です。

近年では、再エネ由来電力を証書(非化石証書など)と組み合わせて取引するケースも増えており、自社の脱炭素目標達成を支える実効的な手段となっています。導入時には、コスト、契約期間、供給の安定性といった要素を総合的に検討する必要があります。

企業や政府が取るべきアクションと今後の展望

再生可能エネルギーの重要性が増す中で、持続可能な社会の実現には企業と政府の双方が果たすべき役割があります。

再エネの導入はもはや環境への配慮だけではなく、経済合理性や企業価値の向上、そして国際的な競争力の確保にまでつながっています。特にデータセンターのようなエネルギー集約型施設を持つ企業は、脱炭素への対応を早急に進めなければ、社会的信用を損なうリスクさえあります。一方で、こうした再エネ転換を推進するには、政府による制度設計や支援策も不可欠です。

この記事の最後に、企業のPPA活用、政府の役割、そして先進的なゼロエミッション型データセンターの事例を通じて、実効性のある取り組みと今後の展望を考察していきます。

再エネ導入に向けた企業のPPA契約活用

企業が再生可能エネルギーを安定的に導入する方法として、近年急速に注目を集めているのが「PPA(Power Purchase Agreement/電力購入契約)」です。

これは、再エネ発電事業者と企業が長期契約を結び、一定期間にわたり電力を供給してもらう仕組みです。特にオフサイト型PPAでは、発電所が遠隔地にあっても電力網を介して供給されるため、敷地条件に左右されず柔軟な導入が可能です。また、電力価格を長期間固定できるため、将来的な価格変動リスクを軽減できるメリットもあります。

PPAは、再エネ導入を加速させる実務的な手段として、多くのグローバル企業が採用しており、Google、Amazon、Appleなどはすでに数十億kWh規模の契約を結んでいます。

日本国内でも、企業の温室効果ガス排出削減義務やESG(環境・社会・ガバナンス)評価への対応を背景に、PPAの導入が急増しています。再エネ調達の主力手段として、今後さらに広く普及していくことが見込まれます。

政府が果たすべき制度設計と補助金の役割

企業が、再生可能エネルギーを導入しやすくするためには、政府の支援が欠かせません。

まず必要なのは、電力市場における再エネの優先供給制度や、系統接続のルール整備といった制度設計です。これにより、再エネ事業者が安定して電力を供給できる環境が整い、企業側の調達コストや契約リスクも軽減されます。

また、初期投資の負担を軽減する補助金制度の充実も重要です。たとえば、経済産業省が実施する「再エネ導入加速化補助金」などは、設備費の一部を国が支援するもので、企業にとって導入のハードルを大きく下げる効果があります。

さらに、脱炭素経営の評価制度や非化石証書の発行・取引制度など、間接的に企業の行動を後押しする仕組みも整備されつつあります。

企業と政府が連携し、制度と実行が両輪となって動くことで、再エネ社会への転換がより現実的なものとなるでしょう。

ゼロエミッション型データセンターの先進事例

再エネ導入と脱炭素に本気で取り組むデータセンターの事例は、すでに国内外で数多く生まれています。

たとえば、スウェーデンの「EcoDataCenter」は、100%再生可能エネルギーで稼働し、余熱を地域暖房に活用するという画期的な取り組みで注目を集めています。国内でも、山梨県に設置されたデータセンターが太陽光発電によるPPAを活用し、運用電力のすべてを再エネで賄っている事例があります。

このような施設は「ゼロエミッション型データセンター」とも呼ばれ、脱炭素経営の象徴として国際的にも高い評価を受けています。導入の背景には、地域との共生、ブランディングの強化、ESG投資の獲得といった多面的な戦略があります。

これらの事例は、再エネ化は不可能ではなく、工夫と意志次第で実現可能であることを示しています。今後、日本国内でもこのような事例が広がれば、再エネ社会の実現に向けた大きな推進力となるでしょう。

まとめ

AIの進化とともに急増する電力需要を前に、再生可能エネルギーは「環境のため」だけでなく、「持続可能な経済活動の基盤」としての役割を強く求められるようになっています。特に、クラウド社会を支えるデータセンターの運用においては、2030年までに100%再エネで稼働させるという国連の呼びかけが示すとおり、転換のタイムリミットが明確に迫っています。

太陽光発電や風力発電のコストは大幅に下がり、経済合理性の面でも化石燃料を凌ぐ段階に入りました。とはいえ、送電インフラの未整備や水資源の確保、導入方式の選定など、現実には多くの課題が残されています。その課題を乗り越えるためには、企業によるPPA契約の活用、政府による制度設計や補助金支援、そしてゼロエミッション型データセンターのような先進的な事例の拡大が不可欠です。

再生可能エネルギーが社会の中核的な電源となる未来は、すでに始まっています。今問われているのは、「技術があるか」ではなく、「行動に移す意志があるか」です。私たち一人ひとり、そして社会全体がその責任を果たし、地球環境と経済の両立を目指す転換期に今、立っているのです。